| 歯科Q&A |

| 2002/09/16 |

| Q:大人でも矯正治療は可能でしょうか? |

| 大人の方でも矯正治療は十分に可能です。 歯は顎の骨の中に植立していますが、歯と骨とは接合しておらず歯根膜という薄い膜を介して植立しています。この歯根膜のスペースにある細胞の働きで 歯は顎の骨の中で移動することが可能となるのです。健全な歯根膜が存在すれば、理論的には何歳になっても矯正はできるわけです。 しかし年齢があがるにつれ細胞の働きが低下し、それにともない顎の骨の反応が遅くなるため、若年者に比べるとやや不利であることは確かです。 また、もともと歯並びが悪かったのを大人になってから一念発起して矯正治療を受けられる場合は比較的治療はスムーズにいきますが、もともと良かった歯並びが中高年になってから悪くなってた場合は要注意です。そのような場合は重度の歯周病に罹患しており、顎の骨がダメージを受けていることが多く、歯周病に対する十分なケアが必要になります。 最近では大人になられてから矯正治療を開始される方が増えています。部分矯正治療や冠を併用することで比較的短期に治療が完了できる場合もありますので、お気軽にご相談ください。 |

| 2002/07/01 |

| Q:自費の入れ歯が健康保険の入れ歯より優れている点を教えてください |

| ■総入れ歯の場合 口蓋部分を金属で覆う金属床義歯(自費の入れ歯)はレジン床義歯(健康保険適用)に比べ以下の利点を有しています。 |

| <金属床義歯の利点> 1)口蓋部分を薄く出来るため違和感が少なくなる 2)強度が増し丈夫で長持ちする 3)温度の伝導性が良い(食事のとき料理の温度を感じられる) 4)人工歯の選択に規制が無く、より自然な歯を選べる *欠点としては費用が高額になることが挙げられます。 |

|

|

|

| レジン床義歯(上顎) (健康保険適用) |

金属床義歯(上顎) (自費の入れ歯) |

| ■部分入れ歯の場合 総入れ歯の場合と同じことが言えますが、特に金属床義歯(自費の入れ歯)では義歯設計の自由度が格段に増すため、残存歯や歯肉への負担を軽減したコンパクトな義歯設計が可能になります。 さらに、磁石を使用し外れにくくしたり、引っ掛けの金属を目立ちにくくも出来ます。 また、以前は困難であった金属床義歯の修理や改造もレーザー溶接技術の発達により、日常的に容易に行えるようになりました。これにより残存歯の状態が変化するたびに高価な金属床義歯を何度も作り替えることなく、部分修正を行うことにより長く使用できるようになりました。 |

|

| 部分入れ歯での比較 (下顎:別の症例) (左が健康保険適用、右が自費の入れ歯) |

| 2002/06/01 |

| Q:指しゃぶりをすると歯並びが悪くなるのでしょうか? |

| 1~2歳ぐらいまでの指しゃぶりは特に心配いりません。 しかし、3~4歳を過ぎても指しゃぶりが続くと、上の前歯が出っ歯になったり、上下の前歯が指の形に開くことがあります(下の写真)。さらに指しゃぶりをする時間が特に長い場合には、歯並びだけでなく顎骨の成長発育にも影響が出てきますので、やめさせる必要があります。その際、叱ったり強制的にやめさせるのではなく、本人によく説明し、自覚させながらやめるようにもっていくのがポイントです。 |

|

|

|

| 指しゃぶり 右手の親指を指しゃぶり |

口腔内(同一患者) 上下の前歯が開いています |

| 2002/05/17 |

| Q:金属の詰め物をした直後から歯がしみるようになったのですが |

| 歯の中には神経がありますが(下図)、健康な歯では熱伝導率の低いエナメル質や象牙質が外部の温度刺激から神経を保護しています(カキ氷などの極端に冷たいものでは温度刺激を完全に遮断できないため、健康な歯でも痛みを感じます)。 虫歯の治療で歯を削り一部を金属(強度が優先される臼歯に使用することが多い)に置き換えると、温度差のあるもの(特に冷たいもの)にしみを感じることがあります。これは熱伝導率の高い金属が温度刺激をダイレクトに神経に伝えるためです。このような場合でも、金属の詰め物をしてからしばらく(数週間から数ヶ月)すると歯の中の神経の防御反応としてバリア(第2象牙質)が形成されてますので、しみは徐々におさまります。 しかし、稀にしみの症状がかなり強く出ることがあり、いったん金属を外して経過観察したり、神経をとる治療が必要になることもあります。金属の詰め物をして1~2週間してもしみの程度に変化がみられない場合は、担当歯科医師にご相談ください。 |

|

→ 数週間 ~数ヶ月 |

|

| 2002/04/20 | |

| Q:子供がこけて前歯を打ったのですが大丈夫でしょうか? | |

| 外傷により歯が欠けたり抜けたりした場合はもちろんのこと、少しでもグラグラしているようでした歯科医院で検査を受ける必要があります。 外傷直後に特に変化が見られない場合でも、1~2週してから歯が変色してくることがあります。乳歯では変色だけの場合は経過観察することが多いのですが、症例A(下の写真)のように歯肉に脹れ(膿瘍)を作っている場合は、歯根が化膿していますので治療(根管治療)が必要になります。 |

|

|

|

| 症例A 歯の変色と歯肉膿瘍(矢印) →治療必要 |

症例B 歯の変色のみ →経過観察 |

|

| 2002/02/20 | ||

| Q:乳歯が抜けずに永久歯が生えてきたのですが | ||

| 自然に乳歯が抜け落ち、しばらくするとそこに健康な永久歯が顔を出す、これが一番スムーズな歯の生えかわりですが、いつもそのようにいくとは限りません。下の写真のbのように、乳歯が残ったままで永久歯が顔を出してくることがあります。このような場合には、乳歯の抜歯が必要になります。 特に永久歯が生えかけているにもかかわらず、乳歯が抜けそうもない場合は、乳歯の歯根が吸収不全をおこしていますので、必ず乳歯の抜歯が必要になります。 歯の生えかわりは早い子で5歳ぐらいからはじまり、中学生頃に完了しますが、その間に実に20回もの生えかわりがおこります(乳歯は20本あります)。 保護者の方は日頃からお子さまのお口の中の変化をチェックしていただき、少しでも疑問に感じることがあれば、かかりつけの歯科医師に相談されるようにして下さい。 |

||

|

||

| aは順調に生えかわりましたが、bでは乳歯の後ろに永久歯が出てきました。 しかも乳歯は全く抜ける気配がありません。 |

|

|

|

| 歯根吸収不全 上の症例で抜歯した乳歯です |

正常な歯根吸収 (別の症例のもの). |

歯牙の全景 (プラスチック模型です) |

| 2002/01/03 |

| Q:キシリトールは虫歯予防に有効ですか? |

●キシリトールは甘味料 甘味料としては砂糖(ショ糖)が一般的ですが、キシリトールは砂糖に代わる(代用)甘味料で、シラカバやトウモロコシからとれる物質を原料にしています。砂糖と比較すると甘味度はほぼ同じで、カロリーは3/4程度です。 ヨーロッパ諸国では虫歯予防に有効と早くから注目されていましたが、日本では1997年にようやく食品添加物として認められ、キシリトール配合のガムなどが市販されるようになりました。 ●キシリトールは虫歯予防に有効(ただし補助的に) キシリトールの特徴として、虫歯菌(ミュータンス菌)の活性を弱める働きを持ち、さらに虫歯の原因になる酸を作りません。このため虫歯予防に有効とされています。ただし、一度に多量に摂取すると一過性の下痢を誘発するという副作用があります。 食後やおやつにキシリトール配合のガムやアメを食べるのが有効と言えますが、あくまで補助的な予防手段ととらえるべきです。 |

| 2001/11/11 | |

| Q:以前に神経を抜いたはずの歯が痛みます。何故ですか? | |

| 以前に神経を抜く治療を受けたはずの歯が、何年かたってから痛みだすことがあります。「神経が無いのに何故痛みを感じるのか?」と不思議に思われることでしょう。このような場合の多くは、歯の中の神経が痛んでいる(専門的には歯髄炎と言います)のではなく、歯根を支えている歯の外の部分に炎症が生じて(根尖性歯周炎)、痛みを感じているのです。 患者さまはどちらも「歯が痛い」と表現されますが、後者では特に歯を咬み合わせたときに痛みが強くなるのが特徴です。これは咬み合わせることにより歯に外力が加わり、歯を介して炎症部分が圧迫されるためです。炎症が生じている部分を押さえると当然痛みは強くなります。 原因は、以前に神経を抜く治療をした際に根の中に入り込み潜んでいた細菌が活動を開始し、細菌そのものあるいは細菌の出す毒素が根の外に溢れ出し、生体側が防御反応として細菌に攻撃を加えることによります。この戦い(炎症)が痛みとして感じるのです。 治療としては、歯根の中を専用器具で清掃し、さらに薬剤を作用させることにより、歯根の中に潜む細菌の除去・死滅を行い炎症の消失をはかります(根管治療)。 また抗生物質・消炎剤の投薬も併用します。 |

●根尖性歯周炎の模式図● |

| 2001/10/21 | ||||||

| Q:口臭が気になるのですが。歯周病が原因でしょうか? | ||||||

●原因その1の「口腔内に原因がある場合」が口臭の原因として一番多いと考えられます。口腔内の原因としては虫歯の存在も挙げられますがやはり歯周病が最も関係していると言えます。 まず歯周病を引き起こす細菌(歯周病菌)そのものが特異な悪臭を有しています。また歯周病とは、歯周病菌(歯垢=プラークの中にいます)により歯肉やその内側にある骨(歯槽骨)が慢性的に破壊される(化膿する)病気ですので化膿した膿の存在も口臭の原因となります。 さらに口腔内の乾燥(唾液の分泌量が少ない場合や口呼吸による乾燥)も口腔内の自浄作用が低下し、口臭を助長させる因子として挙げられます。 <対策>としては、口腔内の歯周病菌を減少させることが一番です。具体的には患者サイドで行うプラークコントロールすなわち毎日の適正なブラッシングと洗口(うがい)、医療サイドで行う歯周治療(歯石除去や歯周ポケットの除去、歯槽骨の整形、適正な補綴物へやり替え等)です。 ●原因その2で多いのは、胃腸障害がある場合です。明らかな疾患がある場合は医科的治療を受けるべきでしょう。なお便秘も大いに口臭に関係しますので、特に女性の方は要注意ですよ。 ●原因その3では、多分に心因的な要素が関与します。口臭チェッカー等の測定機器を用い口臭の有無を客観的に評価した上で、必要なカウンセリングを行います。 |

| 2001/08/02 |

| Q:妊娠すると虫歯や歯肉炎になりやすい? |

確かに妊娠するとホルモンのバランスが変化しますので歯肉への影響がまったくないとは言えませんが、妊娠だけで歯肉に炎症が起こることはありません。また妊娠によるカルシウム不足が原因で虫歯になることもありません。 しかし現実には妊婦の方の虫歯や歯肉炎は多く見受けられます。これは何故でしょうか? 答えは、妊娠により生活のパターンが変化していることにあります。つわりがひどくて気持ち悪く歯ブラシを口に入れられないためブラッシンがおろそかになったり(口腔清掃の不足)、つわりをまぎらわすために間食が増えたり食事が不規則になったり(食生活の乱れ)することにより、口腔内のプラークが増え、虫歯や歯肉炎になりやすくなります。そもそも虫歯や歯肉炎という疾患は、プラーク内の細菌が引き起こす疾患なのです。 つまり妊娠による口腔内疾患の増加の主原因は、妊娠そのものではなく口腔内プラークの増加で、妊娠によりこのプラークが増加しやすい生活パターンに陥りやすいことが挙げられます。 妊娠されたら毎日の規則正しい食生活と適切なブラッシング習慣をいつも以上に心がけることが大切です。 |

| 2001/07/19 | |

| Q:入れ歯は夜寝るとき外した方が良いの? | |

外してください。そして水中で保管してください。 外してください。そして水中で保管してください。入れ歯は構造上、やわらかくデリケートな粘膜の上を覆い、咬合力をはじめとする様々な力を粘膜に伝えています。昼間に過酷な負担を強いられている粘膜の健康を維持するためにも、夜間義歯を外すことにより粘膜をリフレッシュさせることが大切です。夜間義歯を入れたままにしていると、入れ歯の下の粘膜が口内炎になってただれてしまい、肝心な食事の時に力をいれて咬むと痛くなったりします。 1日中革靴を履いてさらに寝るときも履いて寝る人はいないと思います。寝るときは素足が良いのと似ています。 |

|

| ただし、曽我歯科では次のような場合は条件付き(就寝前の義歯の十分な清掃)で夜間の使用を許可しています ①部分入れ歯の場合で、入れ歯を外すと残っている歯で粘膜が傷つく方 ②新義歯を装着した初めの1週間(これは新義歯に早く馴染んでもらうためです) ③入れ歯を入れていないと心理的・肉体的に不安定になる方 なお夜間の義歯の水中保管の方法としては、水を張ったコップや専用の容器に義歯を入れておくだけで結構です。その際、義歯洗浄剤を使用するとなお良いでしょう。 |

| 2001/07/01 |

| Q:子供が学校の歯科検診で「虫歯がある」と言われたので歯科医院を受診したところ「虫歯は無い」と言われました。どちらがホントですか? |

| 毎年学校で歯科検診が行われる5月頃から夏休み頃にかけてこのような質問(逆パターンもあり)をよく耳にします。何故このようなことがおこるのでしょうか? ●学校での歯科検診はスクリーニング、歯科医院での検査は精密検査 学校での歯科検診は確定診断を下すための精密検査ではなく、あくまでスクリーニングであることをまずご理解下さい。我々学校歯科医は正確な検査を行うよう努力しておりますが、限られた時間、照明、設備のもとで行う検査ですので、その精度にはおのずと限界が生じます。専用の設備を備えた歯科医院での精密検査結果と微妙な差が生じることは起こり得ることなのです。もし両者の検査結果がくい違うときは精密検査(すなわち歯科医院での検査結果)の方を尊重して下さい。 学校での歯科検診では、明らかとは言えないが虫歯や歯肉炎の可能性がある(あるいは初期)と判断された場合にはそのようにリストアップするようになっていますので、「検診結果のお知らせ」で少しでも問題点を指摘されたら歯科医院で精密検査を受けることをお勧めします。 |

| ※なお同じように見える虫歯でも個人差(口腔内環境の違いや年齢等)により、治療のタイミングや治療方法が異なることもありますので、「かかりつけ」の歯科医院でよく説明を受けてください。 |

| <歯科検診の大敵=唾液(矢印)> | <唾液を吹き飛ばしたところ> | |

|

|

|

| 学校検診では通常エアーを使用できないため、唾液の存在により細部を正確に観察するのが困難になることがあります。 | 歯科医院では、専用の器械で簡単に唾液を吹き飛ばすことができ、より正確な診査・診断が可能になります。またレントゲン検査により肉眼では見えない部分の診断も可能になります。 |

| 2001/06/15 |

| Q:親不知(おやしらず)は抜かないといけないの?抜くのは痛い? |

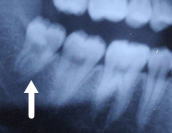

| ●親不知は抜かないといけないの? 親不知でも、歯ぐきからきちんと萌出し、正常な機能を営んでいる場合は抜く必要はありません。しかしそのようなケースは比較的少なく、多くが下の写真のように不完全な萌出状態のままで止まり、周囲歯肉に腫れや痛みを生じさせる原因になっています。このような場合には抜歯をお勧めします。 |

|

不完全萌出の親不知(矢印) 歯と歯ぐきの境目から歯ぐきの中に食べかすやバイ菌が入り、歯肉炎や虫歯を引き起こしやすくなります。 |

| ●親不知を抜くのは痛い? 親不知の周囲歯肉に腫れや痛みが生じて来院された場合は、通常当日の抜歯は行わず、まず歯ぐきの消毒と投薬により症状の緩和を図ります。炎症症状がある時に抜歯を行うと、麻酔が効かなかったり抜歯後に強い痛みを生じることがあるためです。 曽我歯科では、2~3回程度の消毒により症状が落ち着いてから、あらためて患者さまに抜歯するかどうかの意思確認を行い、抜歯処置を希望された場合に抜歯を行っております。 抜歯は麻酔を十分に効かせてから行いますので、抜歯している時は痛くありません。ただし抜歯後2~3時間して麻酔効果が切れてくるとある程度の鈍痛は生じます。 抜歯後の痛みはほとんどが2~3日で気にならなくなりますが、稀に痛みが1~2週間続くこともあります。このような場合には、投薬とこまめな洗浄処置が必要となります。 痛みの強弱に関しては以下のことが言えそうです。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

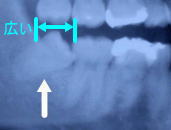

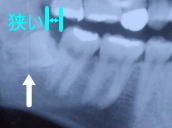

| 難易度:普通 | 難易度:やや難 | 難易度:難 | ||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

| 抜歯に際して前の歯や周囲の骨は邪魔になっていません。歯根も円錐形に近く、比較的容易に抜歯出来ます。 | 親不知が前の歯に引っ掛っていますが、抜歯の作業スペース(間口)が広いため骨の削除はほとんど必要ではありません。ただし歯の分割は必要です。 | 間口が狭く抜歯の時に周囲の骨の削除が必要となります。歯根がやや張っていることも難易度を高くしています。 | ||||||||||||||||||||

| 2001/06/02 |

| Q:歯が抜けました。今使っている入れ歯をなおして使えますか? |

| 歯が抜けたお口の状態にもよりますが、多くの場合、現在使用中の部分入れ歯を修理して使用することができます。 下の写真のような症例は、ひと昔前までは修理で対応することができず新しく作り替えていました。しかし現在ではレーザー溶接技術の進歩で金属を自由自在に付け加えることができるようになり、慣れ親しんでいる使用中の義歯に必要な部分のみを”増築”することができます。増築部分の繋ぎ目はまったくわからず強度も十分です。 レーザー溶接技術のおかげで、高価な金属床義歯(保険適用外)を何回も作りなおすことなく、お口の変化に合わせて長く使用できるようになりました。 |

| 増築前 | レーザー溶接にて義歯の増築後 | |

|

|

|

| 骨組みのしっかりした義歯ほど手入れすることで長く使用できます。どこか家作りと似ていますね。 (修理には義歯を数日お預かりする必要があります) |

| 2001/5/24-1 |

| Q:歯石をとった後に歯がしみるのですが |

| 虫歯以外で歯がしみるのは、多くの場合「象牙質知覚過敏症」が考えられます。歯の表面をおおう丈夫なエナメル質の下には知覚を感じやすい象牙質があり、この象牙質が何らかの理由で口腔内に露出した場合にしみを感じることがあります。歯石除去は歯を削ることなく、歯の表面に付着した歯石をとりますが、その際ごく一部の象牙質が露出し、しみを感じることがあります。しかしこの症状は一時的なもので、適正なブラッシングを続ければ1週間程度で改善します。最初は多少のしみがあっても頑張って歯磨きを続けて下さい。 |

| 歯石をとる前 | 歯石除去1週間後 | |

|

|

|

| 下顎前歯の裏側が最も歯石が着きやすい場所です。歯と歯ぐきの境を中心にして多くの歯石の付着を認め、歯石に接している歯ぐきが赤くなっています。 | 歯石をとったことによりかえって歯のすき間ができたように見えますが、この状態が本来の姿ですので問題ありません。 歯ぐきの発赤も改善されています。 |

| 2001/5/24-2 |

| Q:小さな虫歯なのにどうしてたくさん削るの? |

| 小さそうに見える虫歯でも歯の内部で進行していることがあります(下の写真)。特に歯の構造上、虫歯が象牙質まで達した場合、一気に進行することがあります。虫歯菌に犯された部分は再発防止のためにも完全に除去しておく必要があります。(もちろん良い部分は削りません) 患者さまが「えっ!こんなに削るの?」と感じるのは、治療中にうがいをしたついでに「どうなっているのかな?」と舌で探った時ではないでしょうか?(院長自身の子供時代の治療経験から) 舌は感覚が鋭敏であるため(髪の毛1本でも識別できるくらいですから)、治療中の歯の穴が実際以上により大きく感じられることも考えられます。 |

| 小さそうな虫歯にみえますが・・・・ | 歯の中では・・・・大きく進行していました | |

|

|

|

| 注1)悪い部分を削っている途中!です 注2)術前のレントゲン写真で大きな虫歯であることを確認してから削っています |

| 2001/05/30 | ||

| Q:子供の歯にする「シーラント」ってなあに? | ||

| シーラント(小窩裂溝填塞法)とは、奥歯の溝に流動性の高いレジン樹脂を流して硬化させ、虫歯の好発部位である歯の溝を物理的にシールすることにより、虫歯になるリスクを減少させる予防処置方法を言います。一般的に乳臼歯や幼若永久歯(生えて間もない奥歯)に行います。 曽我歯科では、 ①口腔内の状態から虫歯になるリスクが高いと判断される場合 ②実際に虫歯になりかけている歯 に対して行っています(下の写真)。 虫歯が予防できるのなら初めから全ての奥歯にシーラントをすれば良いと思われるかもしれませんが、そうではありません。これはフッ素塗布にも言えることですが、シーラントをしたから虫歯にはならないと安心するのは大変危険です。虫歯予防の王道は、毎日の規則正しい食生活と正しいブラッシングの習慣であることをお忘れなく!(これがなかなか難しいのですが・・・・。) |

||

| 大切な永久歯が虫歯になりかけています | シーラントでがっちりガード | |

|

|

|

| 歯の溝が深く、溝の中には色素やプラークが堆積し、このまま放置すると不可逆的な虫歯になることが予想されます。 | 専用の器具を用いて溝の中を徹底的に清掃したあと、レジン樹脂を流し込み固めます。 曽我歯科では、歯との識別が可能で、なおかつ歯の色にも近い「ホワイト色」を使用しています。 |

|

|

|

| ホーム|医院・院長紹介|診療案内|治療症例|Q&A|求人情報|交通案内|リンク集|曽我歯科写真館 |